Самые первые приспособления для счета

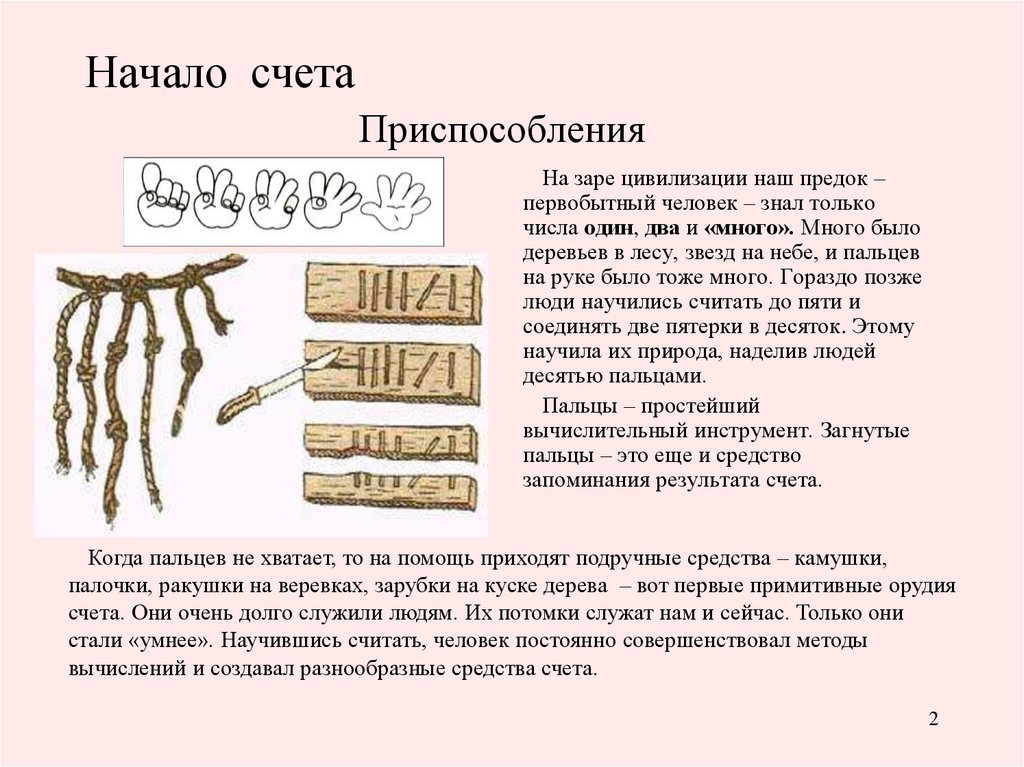

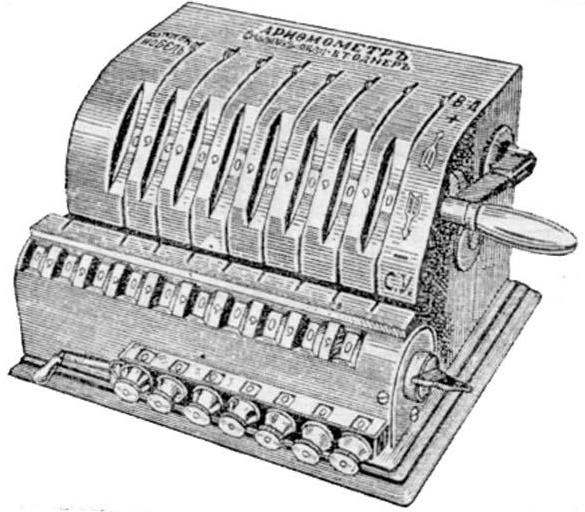

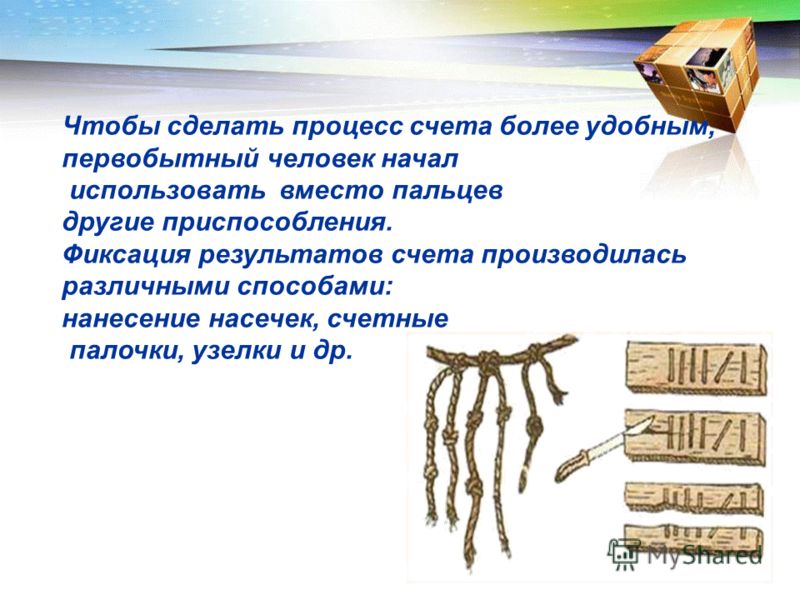

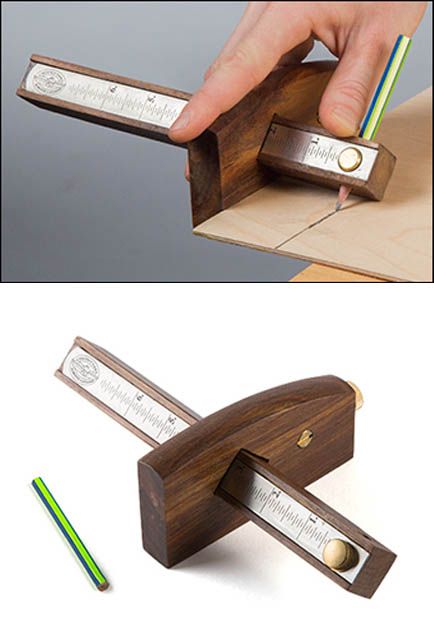

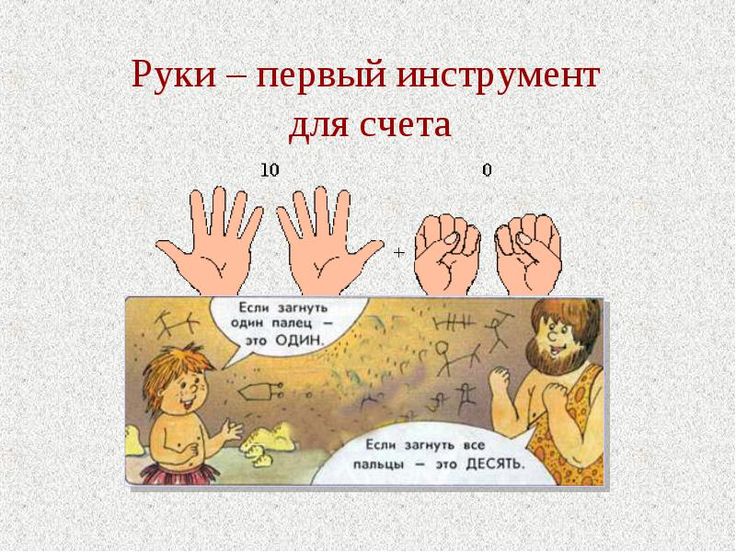

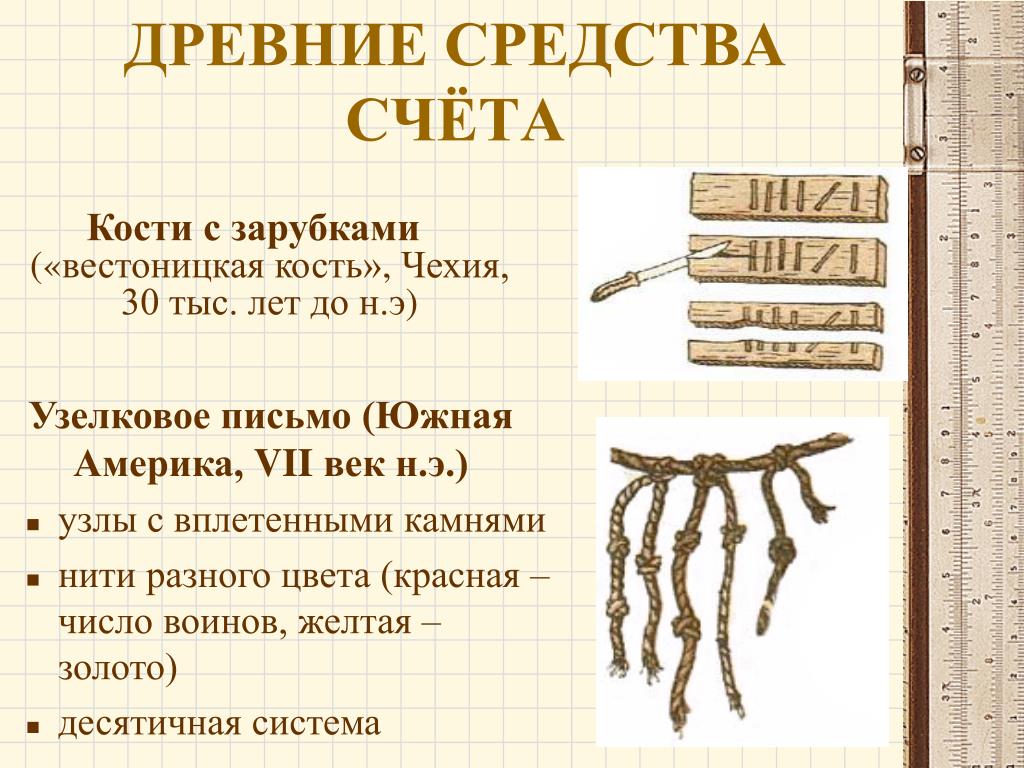

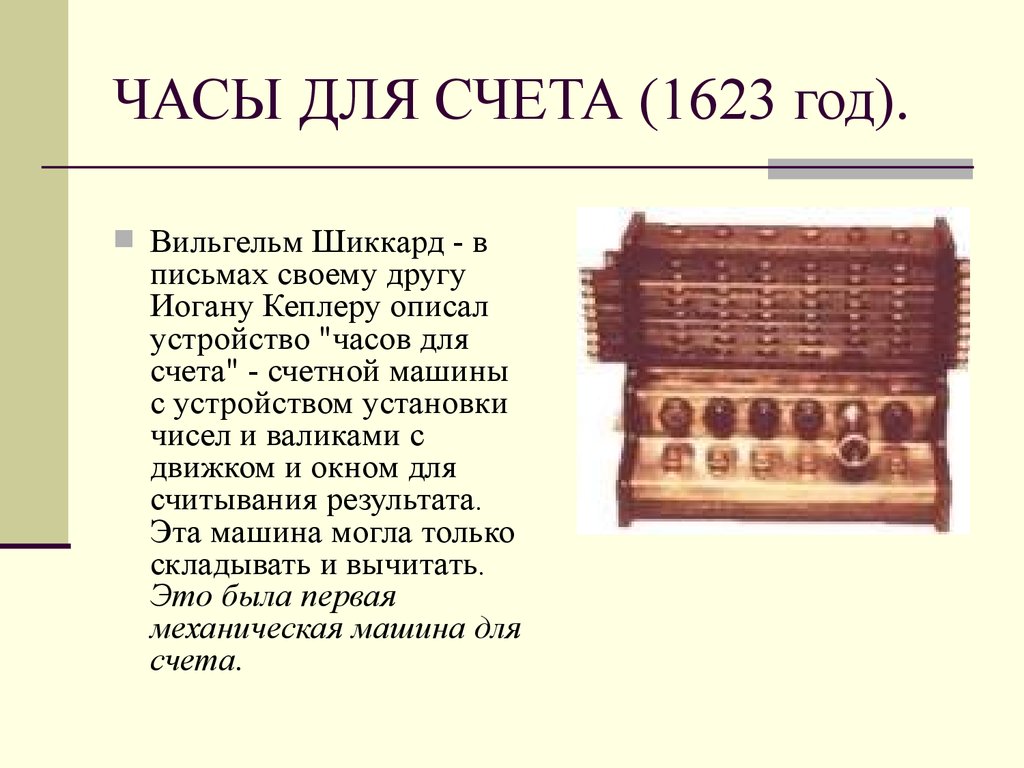

Наиболее ранний инструмент для счёта, который знает история развития вычислительной техники, – десять пальцев на руках человека. Результаты счёта первоначально фиксировались при помощи пальцев, зарубок на дереве и камне, специальных палочек, узелков. С возникновением письменности появлялись и развивались различные способы записи чисел, были изобретены позиционные системы счисления (десятичная – в Индии, шестидесятиричная – в Вавилоне). Примерно с IV века до нашей эры древние греки стали вести счёт при помощи абака. Первоначально это была глиняная плоская дощечка с нанесёнными на неё острым предметом полосками. Счёт осуществлялся путём размещения на этих полосах в определённом порядке мелких камней или других небольших предметов. В Китае в IV столетии нашей эры появились семикосточковые счёты – суанпан (суаньпань). Традиционные счёты соробан стали популярными в Японии с XVI века, попав туда из Китая. В это же время счёты появились и в России. В XVII столетии на основании логарифмов, открытых шотландским математиком Джоном Непером, англичанин Эдмонд Гантер изобрёл логарифмическую линейку. Это устройство постоянно совершенствовалось и дожило до наших дней. Оно позволяет умножать и делить числа, возводить в степень, определять логарифмы и тригонометрические функции. Логарифмическая линейка стала прибором, завершающим развитие средств вычислительной техники на ручном (домеханическом) этапе. Первые механические счётные устройства В 1623 году немецким учёным Вильгельмом Шиккардом был создан первый механический «калькулятор», который он назвал считающими часами. Механизм этого прибора напоминал обычный часовой, состоящий из шестерёнок и звёздочек. Однако известно об этом изобретении стало только в середине прошлого столетия. Качественным скачком в области технологии вычислительной техники стало изобретение суммирующей машины «Паскалины» в 1642 году. Её создатель, французский математик Блез Паскаль, начал работу над этим устройством, когда ему не было и 20 лет. «Паскалина» представляла собой механический прибор в виде ящичка с большим количеством взаимосвязанных шестерёнок. Числа, которые требовалось сложить, вводились в машину поворотами специальных колёсиков. В 1673 году саксонский математик и философ Готфрид фон Лейбниц изобрёл машину, выполнявшую четыре основных математических действия и умевшую извлекать квадратный корень. В 1818 году француз Шарль (Карл) Ксавье Тома де Кольмар, взяв за основу идеи Лейбница, изобрёл арифмометр, умеющий умножать и делить. А ещё спустя два года англичанин Чарльз Бэббидж приступил к конструированию машины, которая способна была бы производить вычисления с точностью до 20 знаков после запятой. Этот проект так и остался неоконченным, однако в 1830 году его автор разработал другой – аналитическую машину для выполнения точных научных и технических расчётов. Управлять машиной предполагалось программным путём, а для ввода и вывода информации должны были использоваться перфорированные карты с разным расположением отверстий. Проект Бэббиджа предугадал развитие электронно-вычислительной техники и задачи, которые смогут быть решены с её помощью. Примечательно, что слава первого в мире программиста принадлежит женщине – леди Аде Лавлейс (в девичестве Байрон). Именно она создала первые программы для вычислительной машины Бэббиджа. Разработка первых аналогов компьютера В 1887 году история развития вычислительной техники вышла на новый этап. Американскому инженеру Герману Голлериту (Холлериту) удалось сконструировать первую электромеханическую вычислительную машину – табулятор. В её механизме имелось реле, а также счётчики и особый сортировочный ящик. Прибор считывал и сортировал статистические записи, сделанные на перфокартах. В дальнейшем компания, основанная Голлеритом, стала костяком всемирно известного компьютерного гиганта IBM. В 1930 году американец Ванновар Буш создал дифференциальный анализатор. В действие его приводило электричество, а для хранения данных использовались электронные лампы. Эта машина способна была быстро находить решения сложных математических задач. Ещё через шесть лет английским учёным Аланом Тьюрингом была разработана концепция машины, ставшая теоретической основой для нынешних компьютеров. Спустя год после этого Джордж Стибиц, учёный из США, изобрёл первое в стране электромеханическое устройство, способное выполнять двоичное сложение. Его действия основывались на булевой алгебре – математической логике, созданной в середине XIX века Джорджем Булем: использовании логических операторов И, ИЛИ и НЕ. Позднее двоичный сумматор станет неотъемлемой частью цифровой ЭВМ. В 1938 году сотрудник университета в Массачусетсе Клод Шеннон изложил принципы логического устройства вычислительной машины, применяющей электрические схемы для решения задач булевой алгебры. |

Новый: Русские счёты

Русский народ изобрел идеальный прибор — счеты —

для облегчения счисления по десятичной системе. Эти счеты по справедливости

называются русскими.

Счёты являются первым простейшим приспособлением для вычислений счёта. Они прошли длительный путь эволюции, в котором можно выделить четыре стадии. Первая предваряет их возникновение-это счет с помощью косточек, очень близкий к западноевропейскому счету на линиях. Вторая — «дощаной счет». Она начинается в конце 16 века и завершается в начале 18 века. На этой стадии изобретаются русские счёты, по форме сильно отличающиеся от современных.

Они имели сначала четыре, а затем два счетных поля и были универсальным счётным прибором. Десятичная позиционная система счисления еще только начинала распространяться в России, и практически все вычисления производились на счетах.

Следующая, третья стадия охватывает 18-ый и начало 19-го века. В начале этой стадии счёты приобретают свою классическую форму и в дальнейшем совершенствуются только внешне, с точки зрения удобства пользования. Однако на этой стадии счеты уже не являются универсальным счетным прибором, они превращаются во вспомогательный прибор, а ведущее место занимают вычисления на бумаге.

Четвертая стадия развития русских счетов охватывает начало 19 — начало 20 века. Растущая потребность в механизации вычислений породила многочисленные попытки модернизировать счеты и снова придать им характер универсального счетного прибора. Однако эта идея была в принципе несостоятельной: счеты как сугубо ручной прибор не могли конкурировать при выполнении умножения и деления с развитыми конструкциями механических арифмометров. Русские счеты, приобретя свою классическую форму, вплоть до 70-х годов 20 века оставались наиболее массовым вспомогательным вычислительным прибором. Начиная с 70-х годов с ними успешно конкурируют карманные электронные калькуляторы, хотя счеты распространены и в наше время.

В книгах можно встретить указание, что счеты

были изобретены китайцами, что они от китайцев перешли к сибирским народам и

что известные в русской истории купцы и промышленники Строгановы привезли

их в Россию. Указывается и время, когда якобы появились счеты в России: по

одним источникам — при Дмитрии Донском (XIV век), по другим — при Петре Первом

(на рубеже XVII и XVIII веков).

Эти рассказы лишены основания в той же мере, как и предания о том, что предок Строгановых был татарским королевичем. К сожалению, рассказы о восточном происхождении русских счетов попали в «Историю государства Российского» Н.М. Карамзина и отсюда в большинство учебников.

Одно из самых ранних описаний русских счетов, сделанное датским математиком — богословом Петером ван Хавеном в 1743 году, как и некоторые другие старые источники, совершенно отчетливо указывает на то, что у счетов на каждой проволоке имеется по девяти шариков. Таким образом можно утверждать, что этот русский народный счетный прибор самим народом был доведен до совершенства. Лишний десятый шарик появился позднее и сохранился до сих пор, хотя авторы XIX столетия неоднократно указывали, что он является лишним и мешающим.

Первоначальная форма счетов на Руси

называлась «дощатый счет». «Дощатый счет» представлял собой доску или раму с

чётками (шариками), надетыми на шнуры или веревки.

Постепенно совершенствуется конструкция этого счетного прибора. В начале XVIII столетия грубо сделанный ящик с вдетыми костяшками на бечевках превращается в искусно изготовленный прибор, напоминающий современную форму конторских счетов.

Отметим, что западноевропейский быт не знает употребления счетов, и ловкость пользования ими у русских много раз вызывала удивление иностранцев. Во время наполеоновского похода в Россию в 1812 году в сражении под Красным (Смоленской губернии) попал в плен поручик саперного батальона Жан Виктор Понселэ (1788—1867). Партия пленных была отправлена в Саратов пешком, при морозах, доходивших до 30°.

Среди немногих французов, вынесших четырехмесячный

переход, был и Понселэ. В Саратове Понселэ создал новую область геометрии,

которая под названием «проективной геометрии» изучается в наше время всеми

лицами, получающими высшее математическое образование. Уезжая по окончании

войны на родину, где Понселэ приобрел славу крупнейшего геометра, отца

прикладной механики и военного инженера, он увез во Францию и русские счеты.

Под названием булье счеты вошли в употребление во французской школе, а оттуда и

в школах других стран.

В Саратове Понселэ создал новую область геометрии,

которая под названием «проективной геометрии» изучается в наше время всеми

лицами, получающими высшее математическое образование. Уезжая по окончании

войны на родину, где Понселэ приобрел славу крупнейшего геометра, отца

прикладной механики и военного инженера, он увез во Францию и русские счеты.

Под названием булье счеты вошли в употребление во французской школе, а оттуда и

в школах других стран.

Многие обороты нашей речи свидетельствуют о том, что счеты русским народом употребляются с очень давних пор. «Сбрасывать со счета», «прикидывать», «накидка», «скидка», «сводить счеты», «скостить» и много аналогичных выражений в народном языке появилось в результате пользования счетами в течение долгого времени.

Чаще всего на счетах приходится считать деньги.

Широкое распространение русских десятичных счетов находится в связи с тем, что

в России раньше, чем в других странах, возникла десятичная денежная система:

рубль равен десяти гривенникам, гривенник — десяти копейкам, червонец — десяти

рублям (впрочем, в XVIII веке червонец не сразу равнялся десяти рублям).

Историки приписывают приоритет введения десятичной денежной системы Соединенным Штатам Америки. Однако там деление доллара на 100 центов установилось только к концу XVIII века. В России же переход к десятичному делению денежных единиц был закончен в 1704 году, следовательно, на 100 лет ранее Соединенных Штатов Америки.

Не будем в дальнейшем повторять измышлений о

чужеземном происхождении русских счетов, измышлений, иногда весьма курьезных,

но один пример приведем. Американский историк математики Д. Е. Смит в

специальном «исследовании» о счетных приборах, изданном в 1921 году, пишет, что

русские счеты пришли в Россию через армян от турок и что этот прибор у

турок якобы называется «кулба», а у армян — „хораб». Однако ни тот ни

другой из названных языков не знает тех слов, которые Смит им приписывает. В турецком

языке есть слово «хораб», в армянском же—слово «кулба», и оба слова означают

одно и то же— именно «чулки».

Долгое время считалось, что русские счеты ведут свое происхождение от китайского суаньпаня, и лишь в начале 50-х годов ленинградский ученый И.Г. Спасский убедительно показал оригинальное русское происхождение этого счетного прибора — у него, во-первых, горизонтальное расположение спиц с косточками и, во-вторых, для представления чисел использована десятичная (а не пятеричная) система счисления.

Десятичный строй счетов — довольно веское основание для того, чтобы признать временем возникновения этого прибора XVI век, когда десятичный принцип счисления был впервые применен в денежном деле России.

В 30-е годы XVI века московское правительство, возглавляемое Еленой Глинской, матерью малолетнего Ивана Грозного, провело денежную реформу, объединив московскую и новгородскую денежные системы. Московская деньга, составлявшая в то время 1/200 московского рубля, и ее половина — полушка — стали половиной и четвертью новой основной монетной единицы, которая получила название «копейки».

Вероятно, в это время, а может быть, и немного позже какому-то наблюдательному человеку пришла в голову мысль заменить горизонтальные линии «счета костьми» горизонтальными натянутыми веревками, навесив на них, по существу, все те же «кости». Может быть, идею такого устройства ему подсказали четки, этот древнейший примитивный счетный инструмент, широко распространенный в русском быту XVI века. Недаром великий ученый и путешественник Александр Гумбольдт, обративший внимание на сродство счетов и четок, рассматривал четки как «ритуальную счетную машину». ’«Впрочем, в XVI веке термина „счеты» еще не существовало и прибор именовался „дощаным счетом». Один из ранних образцов такого „счета» представлял собой два соединенных ящика, одинаково разделенных по высоте перегородками. В каждом ящике два счетных поля, где натянуты веревки или проволочки. На верхних 10 веревках по 9 косточек (четок), на 11-й-их четыре, и.» остальных веревках — по одной.

Название прибора изменилось в XVII столетии. Taк в «Переписной книге домной казны патриарха Никон-1658 г.» среди «рухляди» старца Сергия упомянуты «счоты», которые, по свидетельств археологов и историков, в XVII столетии уже изготовлялись на продажу.

Широкое использование в торговле и учреждениях невиданного на Западе счетного инструмента отмечали в XVII-XVIII столетиях многие иностранцы. Английский капитан Перри, находившийся в России с 1698 по 1712 год и издавший по возвращению на родину книгу «Положение России при нынешнем царе с описанием татар и других народов» (1716 г.), писал: «Для счета они пользуются изобретенным ими особым прибором с нанизанными на проволочные прутья шариками от четок или бусами, который они устраивают в ящике или небольшой раме, почти не отличающейся от тех, которыми пользуются у нас женщины, чтобы ставить на них утюги… Передвигая туда и сюда шарики, они справляются с делением и умножением разных сумм…»

Ко времени посещения капитаном Перри России счеты уже приняли вид, существующий и поныне. В них осталось лишь одно счетное поле, на спицах которого размещались либо 10, либо 4 косточки (спица с 4 четками — дань «полушке», денежной единице в 1/4 копейки).

В них осталось лишь одно счетное поле, на спицах которого размещались либо 10, либо 4 косточки (спица с 4 четками — дань «полушке», денежной единице в 1/4 копейки).

Хотя форма счетов остается неизменной вот уже свыше 250 лет, на протяжении трех столетий было предложено немало модификаций этого элементарного, но полезного прибора.

В этом ряду заслуживает упоминания в первую очередь счетный прибор генерал-майора русской армии Ф. М. Свободского, изобретенный им в 1828 году. Этот прибор состоял из нескольких обычных счетных полей, которые использовались для запоминания промежуточных результатов при умножении и делении или других действиях. Автор разработал простые правила сведения арифметических действий к последовательности сложений и вычитании, что вместе с запоминанием нескольких простых вспомогательных таблиц (вроде таблицы умножения) заметно сокращало время вычислений. Комиссии инженерного отделения ученого комитета Главного штаба и Академии наук одобрили способ Ф. М. Свободского и рекомендовали ввести его преподавание в российских университетах. В течение нескольких лет такое преподавание действительно велось в университетах Петербурга, Москвы и Харькова.

В течение нескольких лет такое преподавание действительно велось в университетах Петербурга, Москвы и Харькова.

Другие интересные модификации русских счетов были предложены А. Н. Больманом (1860 г.) и Ф. В. Езерским (1872 г.). Счетами занимался и известный русский математик академик В. Я. Буняковский, который, будучи еще молодым адъюнктом, входил в 1828 году в комиссию Академии наук, рассматривавшую счетный прибор Ф. М. Свободского. В 1867 году В. Я. Буняковский изобрел «самосчеты»; в основе этого приспособления для многократных сложений и вычитании лежит принцип действия счетов.

Русские счеты широко использовались при начальном обучении арифметике в качестве учебного пособия. Благодаря известному французскому математику Ж. Пон-селе, который познакомился со счетами, будучи военнопленным офицером наполеоновской армии в Саратове, аналогичный прибор появился во французских школах, а затем и в некоторых других странах Европы.

К русским счетам мы не должны относиться с

пренебрежением, как примитивному счетному аппарату. Этот прибор так долго и с

такой честью служил русскому народу, что заслуживает нашей благодарности и

уважения.

Этот прибор так долго и с

такой честью служил русскому народу, что заслуживает нашей благодарности и

уважения.

«На лесенке-стремянке навешаны баранки» (загадка).

История цифр и счета

Древние народы тех времен, когда изобретали цифры, не оставили нам книг, по которым мы могли бы установить, какова была наука в те далекие времена. Но даже из того, что было в те времена записано или изображено, не все дошло до нас и не все разгадано в тех надписях, которые сохранились до нашего времени.

Мы изучаем древние сказания и предания. Некоторые из этих преданий впоследствии были записаны первыми древними историками. Так, историк Плиний записал, будто римский царь Нума велел воздвигнуть статую двуликому Янусу так, чтобы пальцы Януса указывали 365 – число дней года. Двуликий Янус был римский бог. Его именем был назван первый месяц года январь. Изображали Януса с двумя лицами, которые смотрели в противоположные стороны – в прошлое и в будущее. Но все же римляне считали, что у Януса, как у любого бога или человека, только 20 пальцев на руках и ногах. И такая запись древнего историка говорит нам, что по пальцам умели считать не только до двадцати.

И такая запись древнего историка говорит нам, что по пальцам умели считать не только до двадцати.

Отсчитывать большие числа пальцами умели не только римляне, но и другие народы.

О происхождении цифр мы узнаем и по языку разных народов. Так мы узнали, что понятие «два» в Китае обозначают словом «уши», а в Тибете – словом «крылья». В Квинслэнде, в Австралии, туземцы вместо «четыре» говорили «бурла-бурла», что означает «два-два». Вместо слова «считать» мы иногда употребляем иностранное слово «калькулировать». Происходит это слово от римского слова «калькуль», что означает камешек. Таким образом само слово подтверждает, что древние римляне вели счёт камушками.

Интересно наблюдать, как считают первобытные племена. По таким наблюдениям установлено, что некоторые племена умели считать только до трех, а после трех говорили «много».

Племя янкусов на Амазонке понятие 3 передавало словом «поеттаррарориккоароак», а чтобы сосчитать шесть, им нужно два раза произнести это «коротенькое» слово. Представляем себе, сколько раз им надо произнести «поеттаррарориккоароак», чтобы досчитать до ста.

Представляем себе, сколько раз им надо произнести «поеттаррарориккоароак», чтобы досчитать до ста.

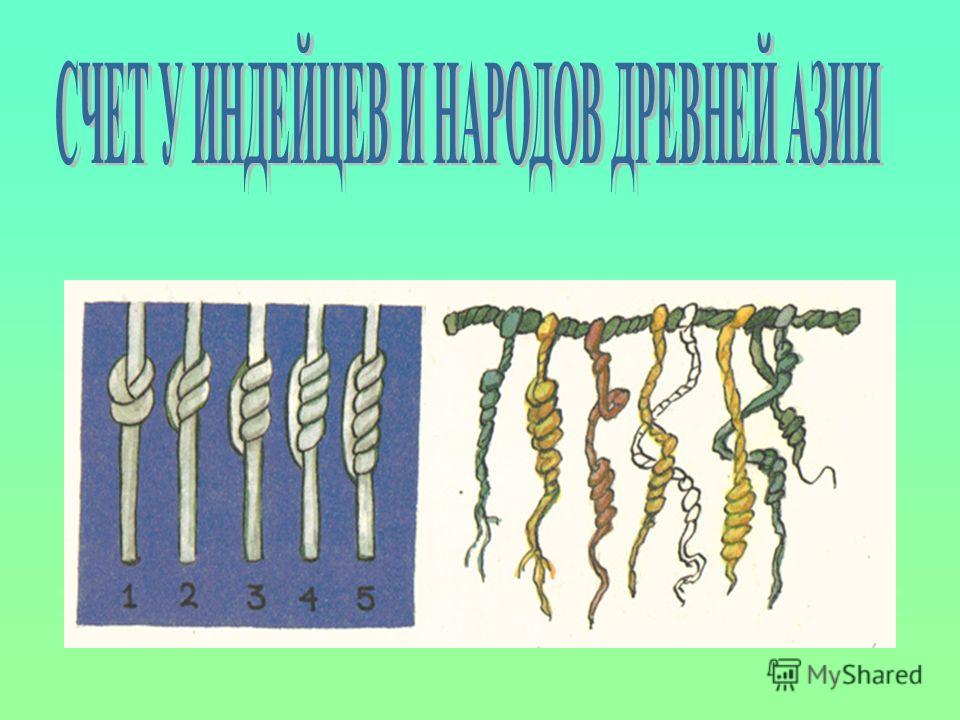

Некоторые племена индейцев считали так: один человек отсчитывал по пальцам до десяти, потом звали другого человека, который загибал один палец для первого десятка, второй палец, когда первый человек второй раз загнул свои 10 пальцев. Так продолжался счет до сотни. Сотни уже считал по своим пальцам третий индеец, тысячи – четвертый и так далее. Зулусы устраивались проще: отсчитывали по пальцам десять и хлопали в ладоши один раз, отсчитывали второй десяток и хлопали два раза. Семь хлопков и восемь растопыренных пальцев обозначали 78. Проще-то это проще, но и сбиться со счета легче. Не всегда запомнишь, сколько раз отхлопал.

СЧЕТ ПО-КИТАЙСКИ

По этому рисунку видно, как китайцы досчитывали на пальцах до десятков миллионов.

Огромного искусства в счете на пальцах достигли китайцы. Китайцы ухитрялись на одном пальце отсчитывать девять, на следующем пальце они отсчитывали десятки, на третьем – сотни, и таким образом на восьми пальцах они ухитрялись считать до 99 999 999.

Большие пальцы служили китайцам для того, чтобы на остальных своих длинных, тонких и гибких пальцах производить этот сложный счет. Китайские купцы торговались молча на глазах у всех, но никто из окружающих не мог узнать, за какую цену товар куплен. Купцы брали друг друга за руку под полой своих длинных халатов и показывали цену прикосновением к пальцам. Многие исследователи утверждают, что обычай хлопать друг друга по рукам под полой кафтана при продаже товара перешел к русским купцам из Китая.

– Ну, по рукам?

– По рукам! – говорили русские – и дело считалось решенным. Так говорим мы теперь при случае. Хлопать по рукам русские купцы научились, но считать по пальцам до таких больших чисел не умели.

С китайцами больше всех сталкивались сибирские звероловы. Но короткие пальцы на широких руках сибирских охотников давали им возможность нащупать толстым пальцам только два сустава на остальных своих пальцах. Таким образом сибиряки отсчитывали на правой руке до восьми и загибали один палец левой руки, а когда загнут все пять пальцев левой руки, значит отсчитали до сорока. Этим и объясняют, почему сорок стало единицей счета у русских. В пуде считали 40 фунтов. В старых описаниях Москвы говорится, что церквей было выстроено «сорок сороков». В древних летописях сказано, что дань (ясак) уплачивалась «сороками соболей».

Этим и объясняют, почему сорок стало единицей счета у русских. В пуде считали 40 фунтов. В старых описаниях Москвы говорится, что церквей было выстроено «сорок сороков». В древних летописях сказано, что дань (ясак) уплачивалась «сороками соболей».

Так пальцы на руках, а у некоторых народов и пальцы ног, были одной из первых широко распространенных счетных машин. Приспособлением для счета у многих народов служили камешки, зерна кукурузы, раковины и т. п. Жители островов в Южном океане счет вели кокосовыми орехами. Отсчитывали десять орехов и откладывали маленький кусочек ореха. Этими кусочками обозначали десятки. Насчитают десять маленьких кусочков и отложат кусок побольше, он обозначал сотни и т. д.

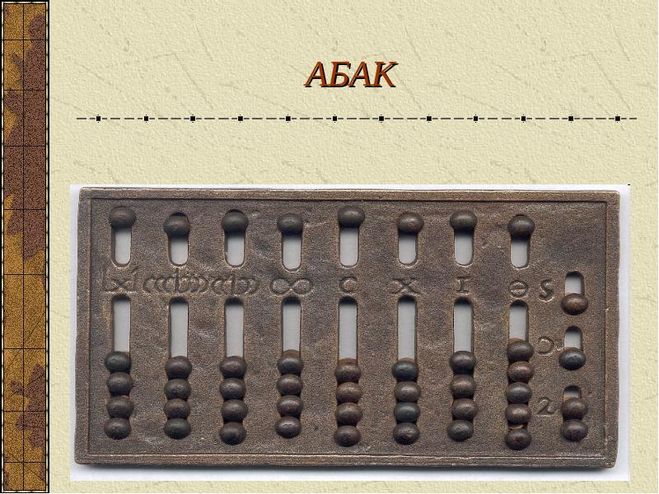

АБАК

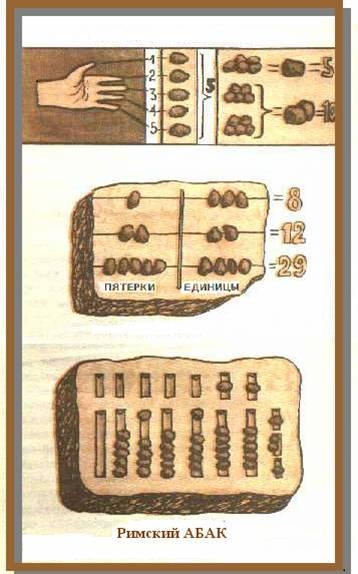

Но уже давно были и специальные приспособления для счета. Самым распространенным приспособлением для счета у народов, которые уже достигли известной степени культуры, был абак.

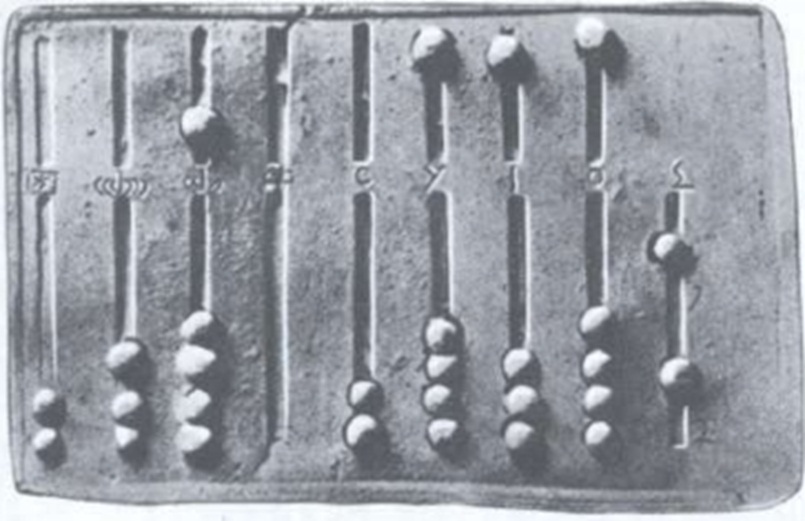

Песочный абак. В первой строке греческими знаками написано число 2 014 103, во второй – римскими – 350 627, в третьей – арабскими – 7 013 094.

До сих пор не удалось точно установить, когда абак появился впервые. Некоторые ученые говорят, что слово «абак» произошло от слова, которое у семитических народов означает пыль, прах, песок. Другие ученые производят слово «абак» от греческого слова «доска, стол». И, действительно, судя по описаниям, существовали различные абаки. Некоторые абаки состояли ид доски, покрытой цветным песком и разделенной на столбцы вертикальными полосами. На таком абаке можно было записывать числа и стирать написанное, как на грифельной доске.

Другой вид абака состоял из простой доски, разделенной на столбцы. Первый столбец обозначал единицы, второй – десятки, третий – сотни и т. д. Древний историк Геродот писал, что египтяне считают камешками, ведя рукой справа налево, а эллины (греки) водили рукой слева направо.

Абак с камешками. У греков это расположение камешков обозначало 2 130 210, у египтян – 120 312.

Один и тот же камешек можно положить в первый столбец – тогда он обозначает единицу, и в шестой столбец – тогда он обозначает сотню тысяч. У греков было изречение, которое приписывают древнему мудрецу Солону.

У греков было изречение, которое приписывают древнему мудрецу Солону.

Абак с колышками.

Оно говорит, что человек, который дружит с тиранами, подобен камешку при вычислении, значение его бывает иной раз большое, иной – малое.

Постепенно абак совершенствовался. В 1846 году при раскопках на острове Саламине был найден большой мраморный абак.

Этот абак был длиной в

160 и шириной в 70 сантиметров. В абаке этом были отдельные столбцы для счета целых чисел и отдельные для дробей.

Абак с марками, дающими число 5 507 020.

Были абаки с колышками, на которые надевались кружочки. Такой абак не найден, но, по описанию древних историков, мы его можем себе представить.

Римляне делали абаки с прорезями, в которых двигались пуговки. Такой абак похож на китайский, который назывался «суанпан». Китайцы делали свой абак из рамки, на которой были натянуты нитки с пуговками. Наши счеты, вероятнее всего, заимствованы у китайцев.

Постепенно вместо камешков, пуговок и гладких жетонов на абак стали класть марки, на которых были написаны цифры.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦИФРЫ

Изображение римских цифр связано со счетом по пальцам.

Какие же цифры существовали у древних народов?

Нам известно, что китайцы знали цифры еще за 4500 лет до наших дней. Эти цифры состояли из горизонтальных и вертикальных палочек, а десять китайцы изображали кружочком, вроде нашего нуля. Но китайцы жили обособленно и можно утверждать, что их цифры не были переняты другими народами.

Арабские цифры, составленные из отдельных палочек.

У халдеев, которые жили по рекам Тигру и Евфрату, цифры были похожи на клинья. Их выдавливали на глиняных плитках.

У греков, евреев, славян цифрами служили буквы, расположенные в алфавитном порядке.

У римлян были уже цифры. Цифр у них было всего семь. Нужные им числа римляне изображали путем комбинации этих семи цифр. При этом они пользовались и сложением и вычитанием. Например «XI» у римлян обозначало «11», а если палочка стояла слева – «IX», читали «9», т. е. цифра «10» уменьшалась на единицу.

Например «XI» у римлян обозначало «11», а если палочка стояла слева – «IX», читали «9», т. е. цифра «10» уменьшалась на единицу.

Самое изображение римских цифр, бесспорно, связано со счетом по пальцам.

Родина наших цифр – Индия. Некоторые исследователи пытаются доказать, что изображение наших цифр произошло от расположения черточек. Одной чертой изображали единицу, в следующих цифрах было столько черточек, сколько в этих цифрах содержалось единиц.

По мнению этих исследователей, постепенно для ускорения письма из этих отдельных черточек вырисовывались наши современные цифры. Однако эти предположения не имеют никаких доказательств.

Так можно начертить все цифры по одной фигуре.

Интересно, что происхождение цифр занимало и Пушкина. В его дневнике мы находим такую запись:

«Форма цифр арабских составлена из следующей фигуры:

АД = 1

ЕАВДС = 2

АВЕСД = 3

АВД + АЕ = 4

и проч. римские цифры составлены по тому же образцу».

Изменения арабских цифр за семнадцать веков до 14 века нашей эры.

До нас дошли изображения цифр, которые употреблялись в разное время индусами и арабами.

Как видите, наши цифры изменялись, и только в 14 веке нашей эры они стали такими, какими мы их знаем сегодня. Наши цифры носят название арабских. С этими цифрами, заимствованными у индусов, большинство европейских и азиатских народов познакомилось через арабов, которые вели торговлю с этими народами.

О НОЛЕ

Мы не можем точно установить, как произошли наши цифры. Точно не знаем мы, почему ноль стали изображать кружком. Возможно, в древности на абак клали кружки и, когда стали считать на бумаге, пустой кружок обратился в кружок, нарисованный на бумаге – ноль (0). А некоторые ученые предполагают, что кружочек ноля разросся и округлился из точки, которую раньше индусы ставили вместо ноля. В любом случае, изобретение ноля было очень важно для развития счета.

история, правила счета.

Как считать на счетах? Как пользоваться деревянными счетами?

Как считать на счетах? Как пользоваться деревянными счетами?Содержание

- Немного исторических фактов

- Русские счеты — история

- Как считать?

- Счеты бухгалтерские

- Абак в разных регионах.

- Какие же инструменты помогали человечеству?

- Как развивались счётные машины?

- Электронный прорыв

Немного исторических фактов

Счёты являются тем устройством, с которого и начиналась вся история вычислительных предметов. Ещё много столетий назад счёты пользовались мировой популярностью.

Первое вычислительное устройство именовалось «счётной доской». Особенности его использования практически не отличались в различных странах, а вот для изготовления счётов использовались различные материалы.

Что касается времён Древней Руси, то вычисления на первых порах производились посредством использования специальных косточек, группируемых в виде своеобразных кучек. В последующем произошла трансформация счётов, которые обзавелись дощатым видом. Первые счёты были представлены деревянной рамой с верёвочками, на которые нанизывались ягодные косточки.

Первые счёты были представлены деревянной рамой с верёвочками, на которые нанизывались ягодные косточки.

Именно от последнего внешнего вида вычислительных предметов и отталкивались специалисты, разработавшие те счёты, которые известны практически каждому человеку.

С момента появления эти приспособления стали необычайно популярны, ведь они активно применялись во всех местах, связанных с финансами и необходимостью проведения вычислительных операций. Во времена Советского Союза практически каждый человек владел навыками работы со счётами.

Русские счеты — история

Итак, что это такое? Русские счеты — это простейшее механичное устройство для осуществления вычислений. Это сложение, вычитание, деление и умножение. Имеют место две теории появления счет на Руси:

- Заимствование их у китайцев через посредников в лице татаро-монголов в XIV веке нашей эры. Как раз за столетие перед появлением у нас «предков» деревянных счет в Китае они приобрели окончательный вид счетного устройства.

Правда они имели 8, а не десять разрядов и 7 косточек, разделенных перегородкой в соотношении 5 и 2. Но русскому человеку только дай что-нибудь усовершенствовать – результат усовершенствования будет отличаться от источника как небо и земля.

Правда они имели 8, а не десять разрядов и 7 косточек, разделенных перегородкой в соотношении 5 и 2. Но русскому человеку только дай что-нибудь усовершенствовать – результат усовершенствования будет отличаться от источника как небо и земля. - Согласно другой теории, простые счеты – истинно русское изобретение. Они как раз и основываются на десятеричной системе счисления (в Китае в то время была принята пятеричная), которая возникла в Московском государстве, в том числе с XVI века распространилась и на денежную сферу. Имеются документально оформленные ссылки на «дощаный счет» (XVI век).

Как оно было на самом деле, история умалчивает. Но «дощаный» счет до середины XVII века (пока не победил) конкурировал с европейской системой счета на линованных досках типа абак, где он происходил при помощи камешков или специальных жетонов.

Как считать?

Образец – это старые деревянные счеты. Они имеют 12 поперечных проволочек-прутов (РР отделяет 8 верхних от 3 нижних) с десятью костяшками белого цвета, кроме двух черных посередине на 11 из них (на РР – 4 костяшки). Таким образом, русские счеты могут зафиксировать любое число до 10 миллионов. А если исключить РР, то до 10 миллиардов.

Таким образом, русские счеты могут зафиксировать любое число до 10 миллионов. А если исключить РР, то до 10 миллиардов.

Итак, как считать на счетах? Откладывание чисел производится перемещением костяшек из правого в левое положение, а при наборе слева 10 косточек – они убираются в исходное положение. В следующем разряде в левое положение переводится всего лишь одна косточка. РР отделяет целые числа (сверху) от их соответственно десятых, сотых и тысячных долей и в расчетах участие не принимает (ранее использовался для учета «полушек», которая равнялась ½ «деньги» или ¼ копейки).

Счеты бухгалтерские

Они получили массовое распространение в XIX-XX веках, пока их не вытеснили ЭКВМ (электронно-клавишные вычислительные машины). Кстати, этого не смогли сделать арифмометры, которые считали намного быстрее, но работа на них требовала специальной и довольно сложной подготовки по овладению навыками работы на них, в отличии от счет, обучить работе на которых было в разы легче и быстрее.

Вообще-то искусство работы на бухгалтерских счетах и состоит в том, чтобы знать все способы достижения точного результата действий путем разложения общего на частные более легкие операции. Например, умножение на 25 заменяется умножением на 100 и двукратным последовательным делением результата на 2. Или, как умножение, так и деление на любую степень числа 2 производится последовательным соответствующим действием, число которых равно этой степени.

Как считать на счетах? Другой пример. Умножение на двузначное число из одинаковых цифр «АА» (11, 22 и так далее) заменяется умножением на «А» с переносом результата на разряд вверх (умножение на 10) и сложения этой суммы с предыдущей. От опыта и подготовки человека, работающего на счетах, метода его обучения и зависит скорость вычислений, а также применение им специальных приемов.

Сложение на счетах – самая легкая операция. Набирается первое число, потом к нему добавляются костяшки, обозначающее третье и так далее. Надо соблюдать только одно условие. При нехватке косточек для перемещения их в левый ряд – именно столько косточек необходимо оставить в этом ряду, после чего и переместить одну костяшку влево на верхнем пруте. Выполнение происходит сверху вниз (профессионалы могут и наоборот) и складываются только равные разряды (единицы с единицами, десятки с десятками и так далее).

При нехватке косточек для перемещения их в левый ряд – именно столько косточек необходимо оставить в этом ряду, после чего и переместить одну костяшку влево на верхнем пруте. Выполнение происходит сверху вниз (профессионалы могут и наоборот) и складываются только равные разряды (единицы с единицами, десятки с десятками и так далее).

Как выполняется вычитание на счетах? Помня, что счеты не работают с отрицательными числами, всегда надо иметь в виду, что вычитание производится из числа более крупного. А если надо сделать наоборот, то все-таки меньшее вычитается из большего, а знак запоминается или записывается. Вычитание на русских счетах производится сверху-вниз, то есть от высших разрядов к низшим. На соответствующей проволоке отбрасывается вправо необходимое число косточек и если их не хватает, то одна косточка переносится вправо в старшем разряде, а на данной проволочке все переносится влево и из них убирается вправо необходимое число.

Теперь про умножение на счетах. Древние счеты способствуют повышению скорости проведения действий по умножению, которая значительно превосходит скорость осуществления тех же действий на бумаге. На практике умножение – это многократное сложение искомого с самим собой в числовом выражении. Несколько советов:

Древние счеты способствуют повышению скорости проведения действий по умножению, которая значительно превосходит скорость осуществления тех же действий на бумаге. На практике умножение – это многократное сложение искомого с самим собой в числовом выражении. Несколько советов:

- За основу лучше принять большее число, тогда операций будет произведено меньше. Умножение начинается с низшего разряда и идет вверх.

- Складывается число само с собой столько раз, сколько «значит» число в этом разряде (о способах сокращения числа этих операций расскажем в конце настоящего раздела). При переходе к следующему разряду, результат переносится на один прут выше (умножается на 10). И опять та же процедура. Если в разряде «0», то перенос на старший прут происходит, а сложение – нет, и необходимо переходить к дальнейшей процедуре умножения.

- Дробные числа перемножаются как целые, а соответствующий разделитель ставится в итоге всех действий вручную на бумаге.

Способы, упрощающие процесс умножения:

- На 4 — двукратное удвоение.

- На 5 — перенесение на один разряд выше и деление результата на 2.

- На 6 — умножение на 5 плюс начальное число.

- На 7 — троекратное удвоение и минус начальное число.

- На 9 — перенесение на один разряд выше и минус начальное число.

Как умножение заменяется многократным сложением, так и деление на счетах – это постоянное вычитание. Начинается все с верхнего разряда и идет вниз. Переносится направо число косточек, равных делителю (каждый раз, как это удается на самой верхней проволочке, переносится одна косточка налево) до тех пор, пока слева не окажется косточек меньше чем число, на которое производится деление (делитель).

Затем к процессу подключается нижеследующий разряд. И если в предыдущей проволочке остались косточки, то вычитается делитель уже из двузначного числа. Если нет, то, как в предыдущий раз. Если в низшем разряде вычитание пройдет без остатка косточек слева, то значит деление произведено без остатка. Если слева косточки остались, то в случае необязательного получения в итоге дробного числа – остаток игнорируется, а если обязательно его получение, то вычитание продолжается до нужной точности на прутьях ниже РР, с указанием дробного разделителя на бумаге. Аналогично производится деление на двухзначные, трехзначные (и т. д.) числа, только сначала вычитание идет из соответственно двух, трех и так далее высших разрядов.

Аналогично производится деление на двухзначные, трехзначные (и т. д.) числа, только сначала вычитание идет из соответственно двух, трех и так далее высших разрядов.

Способы, упрощающие процесс деления:

- На 2 — процесс протекает в обратном порядке – снизу-вверх. На каждом пруте отбрасывается половина косточек, а «лишняя», при их нечетном числе, тоже отбрасывается. В нижнем разряде за это влево переносится 5 косточек.

- На 4 — дважды произведенное деление на 2.

- На 5 — перенос всего числа на один прут вниз (деление на 10) и умножение его на 2.

- На 8 — трижды произведенное деление на 2.

- На 9 — перенесение на один разряд выше и минус начальное число.

На протяжении четверти тысячелетия популярности и практической необходимости счет неоднократно предпринимались (часто закончившиеся удачно), попытки усовершенствовать русские счеты. Остановимся только на одной из них. В 1828 г. генерал-майор Ф. М. Свободский представил в соответствующую инстанцию счетный прибор, который не только осуществлял привычные для русских счет действия, но достаточно быстро извлекал кубические корни, возводил числа в степень, вычислял сложные проценты и так далее. Достигалось это только методами сложения и вычитания с фиксацией промежуточных результатов на специальном поле счет. Однако скорость получения искомого результата так поразила комиссию, что она рекомендовала данный прибор к производству и введению специального курса в военных заведениях. Но до реального исполнения решения дело не дошло.

Достигалось это только методами сложения и вычитания с фиксацией промежуточных результатов на специальном поле счет. Однако скорость получения искомого результата так поразила комиссию, что она рекомендовала данный прибор к производству и введению специального курса в военных заведениях. Но до реального исполнения решения дело не дошло.

В настоящее время в России счеты применяются только в качестве музейного экспоната или семейной реликвии. Очень редко, если они наличествуют у кого-то в доме, могут использоваться подрастающим поколением для катания по полу, или старшими для массажа ног или спины. А зря! В современном Китае на «Суаньпань» учат учеников младших классов, так как считается, что освоивший такой способ счета ребенок развивается лучше и быстрее, не научившегося работать на этом древнем приспособлении.

Абак в разных регионах.

Абак впервые появился, возможно, в Древнем Вавилоне. 3 тыс. лет до н. э. Изначально являл собой доску, которая разграфлена на полосы или с углублениями. Счётные метки (косточки, камешки) передвигались по углублениям, линиям. В Египте в V в. до н. э. вместо углублений и линий стали применять палочки и проволоку с нанизанными камешками.

Счётные метки (косточки, камешки) передвигались по углублениям, линиям. В Египте в V в. до н. э. вместо углублений и линий стали применять палочки и проволоку с нанизанными камешками.

Абак применяли и народы Индии. Арабы с абаком знакомились у народов, подчинённых ими. В заглавиях большинства арабских руководств по арифметике есть слова, имеющие корень «пыль».

У индийцев, как и у восточных арабов абак скоро был вытеснен индийской нумерацией, однако он крепко держался у западных арабов, которые захватили в конце VIII века и Испанию. В X веке тут со счётом на абаке познакомился француз Герберт (940—1003), который написал об этом книгу (980—982) и пропагандировал через своих учеников и сам использование абака. При счёте на абаке вместо камешков использовались и жетоны с числовыми знаками, начертанными на них или римскими цифрами, или особенными числовыми знаками — апексами. По форме апексы Герберта близки к цифрам гобар западных арабов. Апексы Герберта и 27-колонный абак, предмет удивления современников (воссозданы в реставрированном виде по разным рукописям профессором Бубновым Н. М., профессором истории из Киевского университета, начало XX века). Усилиями многих учеников и последователей Герберта и при помощи его влияния, как папы римского (Сильвестра II, 999—1003) абак имеет широкое распространение в Европе. Следы данного распространения удержались, между прочим, в разных языках. Английский глагол обозначает графить — словом от такого же корня называют клетчатую материю, the cheque, или check — банковый чек, exchequer — казначейство. Последний термин проходит от того, что в банке расчёты производились на абаке, основание которого было в разграфлённой доске. Государственное английское казначейство называлось до последнего времени Палатой шахматной доски — по клетчатому сукну, которым покрывался стол заседаний. Клетчатая скатерть была абаком при вычислениях. Палата шахматной доски, которая возникла в XII веке была до 1873 года финансовым верховным управлением и высшим судом по финансовым вопросам.

М., профессором истории из Киевского университета, начало XX века). Усилиями многих учеников и последователей Герберта и при помощи его влияния, как папы римского (Сильвестра II, 999—1003) абак имеет широкое распространение в Европе. Следы данного распространения удержались, между прочим, в разных языках. Английский глагол обозначает графить — словом от такого же корня называют клетчатую материю, the cheque, или check — банковый чек, exchequer — казначейство. Последний термин проходит от того, что в банке расчёты производились на абаке, основание которого было в разграфлённой доске. Государственное английское казначейство называлось до последнего времени Палатой шахматной доски — по клетчатому сукну, которым покрывался стол заседаний. Клетчатая скатерть была абаком при вычислениях. Палата шахматной доски, которая возникла в XII веке была до 1873 года финансовым верховным управлением и высшим судом по финансовым вопросам.

В Европе абак использовался до XVIII века. В Средние века сторонники производства арифметических вычислений только с помощью абака — абацисты — в течение нескольких столетий проводили ожесточённую борьбу с алгоритмиками — приверженцами появившихся тогда методов алгоритмизации арифметических действий.

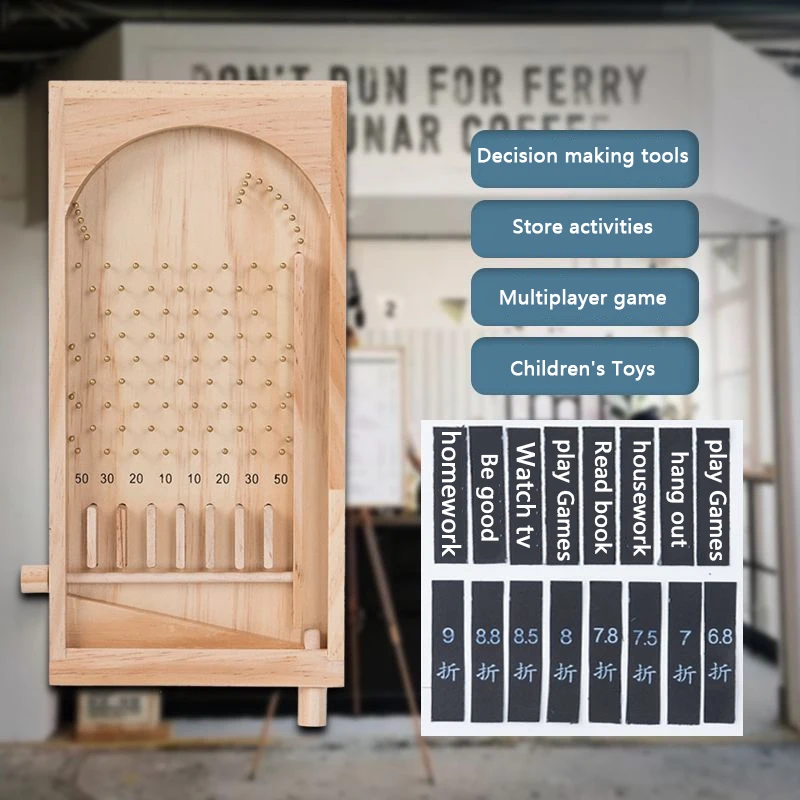

Ацтекские счёты появились примерно в X веке и изготавливались из кукурузных зёрен, которые нанизывались на струны, которые установлены в деревянной раме.

В Империи инков использовалось счётное устройство юпана (в паре с кипу), которая имела разновидности: геоюпана, арифметическая юпана и др. В юпане, судя по всему, применялась фибоначчиева система счисления.

В странах Востока имеется китайский аналог абака — японский и суаньпань — соробан. Конструкции аналогичны, применяют десятичную систему счисления, хотя японский вариант чуть экономичнее (в китайском, как и в русских счётах, применяются «лишние» косточки с точки зрения математики). Для японского и китайского абака есть скрупулёзно разработанный набор алгоритмов, которые позволяют механически (то есть не занимаясь добавочными вычислениями на бумаге или в уме) исполнять все четыре арифметических действия и извлекать даже кубические и квадратные корни.

Японский соробан активно применяется по сей день, невзирая на повсеместное распространение электронных калькуляторов. В Японии применение соробана — элемент школьной программы обучения в младших классах счёту. В Японии и странах, которые имеют большую японскую диаспору, Также счёт на соробане известен как своеобразный спорт или тип развлечения.

В Японии применение соробана — элемент школьной программы обучения в младших классах счёту. В Японии и странах, которые имеют большую японскую диаспору, Также счёт на соробане известен как своеобразный спорт или тип развлечения.

Русские счеты или десятичный абак, в которых применяется десятичная система счисления и возможность использовать четверти, десятые и сотые дробными долями возникли в России на рубеже XV — XVI веков и применялись активно в торговле до последнего десятилетия XX века. Счеты от классического абака отличаются увеличением разрядности всех числовых рядов и конструкцией. Ещё одна особенность русских счёт — выделенный специально разряд для счёта в четвертях. С момента своего появления счеты почти не менились.

С появлением электронных дешёвых калькуляторов счёты почти полностью вышли из применения. Ещё ранее, в начале 1980-х годов, обучение использованию счётами исключено из школьной программы в СССР.

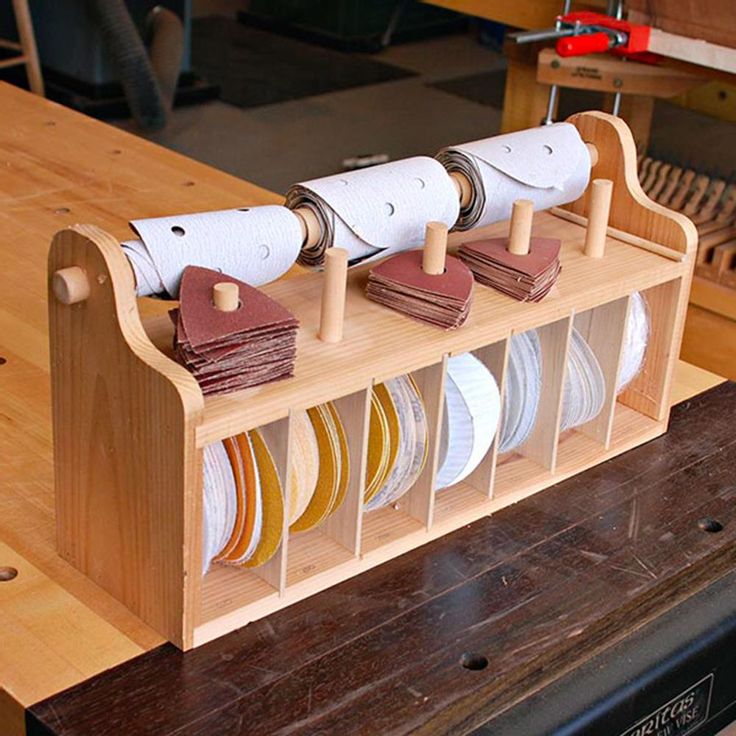

Какие же инструменты помогали человечеству?

Древние люди делали зарубки на костях и камнях и носили эти палочки с собой, либо оставляли чёрточки на стенах жилищ. Одно из самых старинных устройств, которое не так уж далеко ушло от костей на полу пещеры — это, конечно, счёты. По сути они представляют собой те же кости (деревяшки, камушки), только нанизанные на спицы, которые закреплялись в раме.

Одно из самых старинных устройств, которое не так уж далеко ушло от костей на полу пещеры — это, конечно, счёты. По сути они представляют собой те же кости (деревяшки, камушки), только нанизанные на спицы, которые закреплялись в раме.

Их близкий родственник — счётная доска абак, которая появилась в Вавилоне около пяти тысяч лет назад. Очевидно, что её появлению мы обязаны бурной вавилонской торговле. Если классические счёты, какими их знают в России, опираются на позиционную десятичную систему счисления, то вавилонский абак использовал шестидесятеричную. Такой оригинальный способ счёта происходит, как и большинство систем счисления, от пропорций человеческого тела — если говорить точнее, от числа фаланг пальцев на одной руке (не считая большого).

Вариации счётных досок были во всех древних культурах. В Японии они называются соробан, в Китае — суньпань. Римляне делали счёты из металла, передвигая костяшки в пазах металлической доски, а ацтеки — из кукурузных зёрен. Инки использовали для подсчёта зёрен «многоэтажное» устройство под названием юпана.

Как развивались счётные машины?

В общем виде счётная машина представляет собой устройство, работающее на зубчатых колёсах и цилиндрах, которое производит четыре основных математических действия. Записывающие счётные машины также могут автоматически фиксировать результаты на ленте. Принцип счёта основан на поразрядном сложении и сдвиге суммы частных произведений. Свои версии арифмометра создали Блез Паскаль, спроектировавший в 1646 году суммирующую машину «паскалина», и Готфрид Вильгельм Лейбниц: в его арифмометре была ручка, вращение которой ускоряло повторяющиеся операции.

Также следует упомянуть вычислительную машину, разработанную Чарльзом Бэббиджем в XIX столетии. Она могла производить вычисления с точностью до двадцатого знака, подходила для операций с логарифмами и тригонометрическими функциями. Программа для неё была составлена Адой Лавлейс, первой женщиной-программистом, да и вообще первым программистом в мире. Именно ей принадлежат термины «цикл» и «рабочая ячейка».

Электронный прорыв

Настоящий прорыв в развитии вычислительной техники случился в 60-х годах ХХ века.

В 1957 году японская компания Casio выпустила первый полностью электронный калькулятор 14-А. Событие было эпохальным, потому что открыло новую эру в мире счёта, но жизнь офисных работников и инженеров эта модель не изменила, ведь весил калькулятор целых 140 кг.

Первым компактным, а значит, массовым, калькулятором стал Anita, выпущенный английской компанией Bell в 1961 году. Он работал на газоразрядных лампах и был оснащён клавишами ввода числа и множителя. С тех пор функции калькуляторов становились всё более серьёзными, а сами калькуляторы — всё более лёгкими и умными.

Например, в 1965 году появился первый настольный электронный калькулятор со встроенной памятью Casio 001. Весил он всего 17 килограмм, что по тем временам для машины, способной запоминать операции, было вовсе не много, а два года спустя появился первый настольный программируемый калькулятор Casio AL-1000.

Однако пользователям калькуляторов было и этого мало, ведь счётное устройство куда удобнее держать в руке и носить с собой. Так появились калькуляторы Sharp и Canon, которые весили менее килограмма.

Жителям России особенно запомнились калькуляторы фирмы «Электроника»: шрифт, которым написано это слово, по сей день вызывает ностальгию у бывших советских граждан.

Вот ещё несколько эпохальных инноваций от японской марки Casio, которые существенно изменили представления о том, на что способны калькуляторы.

1972 год.

Появился карманный калькулятор Casio Mini, продажи которого побили все рекорды. А через некоторое время компания выпустила миниатюрную версию, Casio Mini Card, размером с кредитную карту.

1985 год.

Компания выпустила калькулятор FX-7000G — первый в мире программируемый графический калькулятор, доступный широкой публике, с матричным дисплеем, имеющем разрешение 96×64 пикселя. Эта модель может отображать как встроенные графики, так и построенные пользователем. В дополнение к режиму графического отображения калькулятор имеет функцию программирования на языке Бейсик.

В дополнение к режиму графического отображения калькулятор имеет функцию программирования на языке Бейсик.

1990 год.

Пять лет спустя на прилавках появился калькулятор Casio CFX-9800G, в котором впервые появилась возможность делать графики в разных цветах. По сути, был добавлен цветной дисплей. В отличие от современных экранов, он был трёхцветным и работал на отражённом свете. Это дало возможность рисовать каждый график своим цветом, что делало графические отображения функций куда более наглядными.

2003 год.

Casio выпускает устройство CASIO ClassPad 300 — первый калькулятор с большим сенсорным экраном. Модель имела систему компьютерной алгебры (CAS), которая позволяет производить преобразования выражений в аналитической (символьной) форме.

2004 год.появился калькулятор Casio FX-82ES с технологией Natural Display, позволяющий вводить выражения в естественном виде так, как они выглядят на бумаге. Например, вводить обыкновенные дроби, квадратные корни, экспоненты и логарифмы в виде, принятом в учебниках. В результате сокращается количество ошибок в вычислениях, время вычислений и повышается заинтересованность учеников

В результате сокращается количество ошибок в вычислениях, время вычислений и повышается заинтересованность учеников

2010 год.

Модель калькулятора Casio fx-CG20 PRIZM явилась развитием первой модели, выпущенной в 2010 году. В отличие от предшественников она имела полноцветный экран высокого разрешения. Модель, несмотря на экран с подсветкой, не потеряла в энергоэффективности и способна месяцами работать на одном комплекте батарей.

Сейчас калькуляторы не только стали компактными и лёгкими, но и освоили массу функций, которые могут быть полезны всем, кому требуются точные и сложные расчёты. Сейчас существуют научные калькуляторы, которым под силу производить вычисления с дробями, считать векторы и матрицы, совершать метрические преобразования и решать уравнения, графические калькуляторы, позволяющие создавать таблицы и строить графики по картинке, а также финансовые калькуляторы, которые справляются с расчётом облигаций и другими нуждами финансиста.

На сегодняшний день флагманская графическая модель — калькулятор Casio FX-CG50 с цветным экраном высокого разрешения, возможностью строить 3D графики, режимом программирования, а также поддержкой векторных и матричных вычислений.

Источники

- https://vremya-sovetov.ru/drugie-sovetyi/kak-polzovatsya-schetami-derevyannyimi.html

- https://FB.ru/article/401487/russkie-schetyi-istoriya-pravila-scheta-kak-schitat-na-schetah

- https://biznes-prost.ru/abak.html

- https://casio-calcs.ru/history/evolution/

Как вам статья?

Абак ручной вычислитель. Абак — древнейший счетный прибор

Развитие государств Европы и Азии и усиление торговых связей между ними привело к необходимости создания устройства, облегчающего подсчеты при совершении торговых сделок и сборе налогов. В результате было создано устройство Абак, известное практически у всех народов. Впервые его применили в Вавилоне (примерно VI век до н.э.).

Это устройство представляло собой деревянную дощечку, посыпанную песком, на котором наносились бороздки. В этих бороздках размещались камешки или жетоны, обозначавшие цифры.

Восстановить вид вавилонского абака можно, проанализировав принципы вавилонского счета. В то время использовалась шестидесятеричная позиционная система, т.е. каждый разряд числа содержал 60 единиц, и в зависимости от своего места в числе каждый разряд обозначала либо количество единиц, либо десятков и так далее. Так как выкладывать в каждой бороздке по 60 камешков было затруднительно, то бороздки делили на две части: в одной помещали камешки, отсчитывающие десятки (не более пяти), а в другой – камешки, отсчитывающие единицы (не более девяти).

В то время использовалась шестидесятеричная позиционная система, т.е. каждый разряд числа содержал 60 единиц, и в зависимости от своего места в числе каждый разряд обозначала либо количество единиц, либо десятков и так далее. Так как выкладывать в каждой бороздке по 60 камешков было затруднительно, то бороздки делили на две части: в одной помещали камешки, отсчитывающие десятки (не более пяти), а в другой – камешки, отсчитывающие единицы (не более девяти).

При этом количество камешков в первой бороздке обозначало количество единиц, во второй – десяток и так далее. Если в одной бороздке число, отсчитываемое камешками, превышало 59, то камешки снимали и помещали один камешек в следующую бороздку.

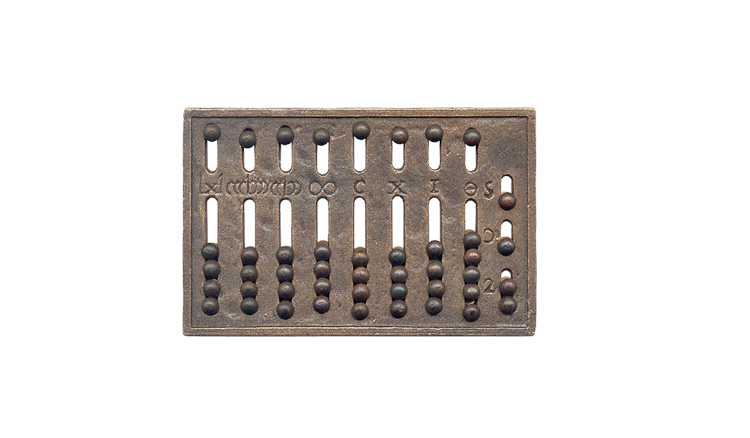

В древнем Риме усовершенствовали абак и помимо каменных плит использовали бронзу, слоновую кость и цветное стекло. Вертикальные желобки в римском абаке делились на 2 части. Желобки нижнего поля служили для счета от единице до 5, если в нижнем желобке набиралось 5 шариков, то в верхнее отделение добавлялся один шарик, а из нижнего все шарики снимались.

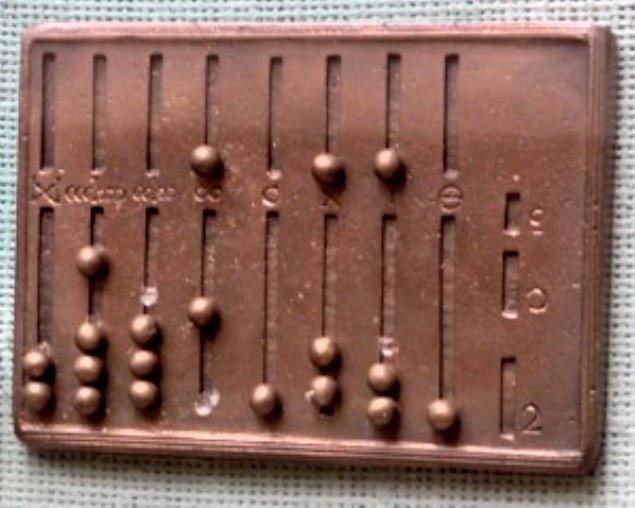

В неаполитанском музее древностей хранится римский абак, представляющий собой доску с прорезанными щелями, вдоль которых передвигались камушки. На доске располагалось восемь длинных щелей и восемь коротких, расположенных над длинными. Над каждой длинной щелью имеется обозначение, описывающее назначение щели (слева на право):

Означает, что щель используется для отложения разряда миллионов.

Означает, что щель используется для отложения разряда сотен тысяч.

Означает, что щель используется для отложения разряда десятков тысяч.

Означает, что щель используется для отложения разряда тысяч.

Означает, что щель используется для отложения разряда сотен.

Означает, что щель используется для отложения разряда десяток.

Означает, что щель используется для отложения разряда единиц.

Означает, что эта щель используется для отложения унций (от нуля до двенадцати).

На семи левых длинных щелях располагали до четырех шариков, каждый из которых приравнивался к единице соответствующего разряда числа. На семи левых коротких щелях располагали до одного шарика, обозначавшего пять единиц разряда. Восьмая длинная полоса (служившая для отсчета унций) содержала до пяти шариков, каждый из которых обозначал единицу разряда унции. Восьмая короткая содержала до одного шарика, обозначавшего шесть единиц.

На семи левых коротких щелях располагали до одного шарика, обозначавшего пять единиц разряда. Восьмая длинная полоса (служившая для отсчета унций) содержала до пяти шариков, каждый из которых обозначал единицу разряда унции. Восьмая короткая содержала до одного шарика, обозначавшего шесть единиц.

Кроме того, на доске справа имелись еще две короткие щели с одним шариком и одна длинная щель с двумя шариками. Около этих щелей имелись метки, означавшие:

Пол унции

Четверть унции

Шестая часть унции

Абак был известен и в Греции. В 1846 году на греческом острове Саламине был найден мраморный абак в виде плиты размером 105х75 см, датируемый III веком до новой эры. Этот абак был назван в честь острова, на котором был найден – «Саламинская доска».

Саламинская доска служила для пятеричного счисления, что подтверждают буквенные обозначения на ней. Камешки, символизирующие разряды чисел, укладывались только между линиями. Колонки, располагающиеся на плите слева, использовались для подсчета драхм и талантов, справа – для долей драхмы (оболы и халки).

Примерно в X-XI Ацтеки изобрели свой вид абака. Сквозь деревянный каркас протягивались нити с нанизанными зернами кукурузы. Каркас был разделен на две части. В одной части на нити нанизывались по три зерна, в другой – по четыре. Для работы с ацтекским абаком использовалась своя особая система счета.

В европейских странах абак начал распространение с X века. До нашего времени сохранился ряд работ Бернелини, Ланского и других авторов, посвященных вычислению на абаке и датируемых X-XII веке. Наиболее известны работы французского ученого и священнослужителя Герберта, в которых подробно описываются правила работы с абаком: умножение, деление, сложение и вычитание.

Гербер предложил усовершенствовать абак с 12 колонок до 27, что позволило оперировать с огромными числами (до десяти в двадцать седьмой степени). Так же в этот абак было введено три дополнительных колонки для счета денег и иных мер. Во времена Герберта во многих школах учили искусству работы с абаком, было создано множество пособий для работы с устройством, благодаря чему оно получило широкое распространение и использовалось вплоть до XVIII века.

Подобные документы

Пальцы как самое первое средство обработки информации для человека. Абак как счетная доска в Греции, ее применение. Логарифмическая линейка и Джон Непер. История создания Паскалем первой счетной машинки. Механический арифмометр и современный калькулятор.

презентация, добавлен 12.05.2014

Предметы счета древних людей. Прообраз наших семикосточковых конторских счетов. Происхождение понятия, изготовление и использование абака в Древней Греции, Риме и Западной Европе. Первые механические приспособления для счета и изобретение перфокарта.

презентация, добавлен 21.04.2014

Основные этапы развития вычислительной техники. Первые шаги автоматизации умственного труда. Абак как первый развитый счетный прибор. Создание логарифмической линейки. Машина Паскаля и арифмометр Лейбница. Электронные клавишные вычислительные машины.

реферат, добавлен 05.05.2015

Ручной период автоматизации вычислений, создание абака и логарифмической линейки. Появление устройств, использующих механический принцип для выполнения арифметических операций. История изобретения ЭВМ. Характеристики центрального процессора и мониторов.

Появление устройств, использующих механический принцип для выполнения арифметических операций. История изобретения ЭВМ. Характеристики центрального процессора и мониторов.

контрольная работа, добавлен 15.11.2012

Первая счётная доска и русский абак. Логическая линейка, арифмометр и арифмограф. Прообраз первого калькулятора. Эра электронно-вычислительных машин, хронология создания. Процессор Pentium II, особенности и описание. Процессоры Pentium 3, 4, 5, 6.

реферат, добавлен 16.11.2011

Первые вычисления и вычислительные машины, абак как первое счетное приспособление. История изобретения счетной машины. Первые попытки создания компьютеров. Роль Холлерита в развитии вычислительной техники. Характеристики современных суперкомпьютеров.

реферат, добавлен 29.09.2017

Первые шаги в развитии счетных устройств, ручной этап: пальцевой счет, фиксация, абак, позиционная система счисления и создание логарифмической линейки. Особенности и направления развития счетных устройств XVII, XVIII и XIX веков, их современность.

контрольная работа, добавлен 01.12.2013

История развития механических и электронных вычислительных приборов (греческий абак, русские счеты, логарифмическая линейка, арифмометр, калькулятор). Цифровое кодирование информации и эволюция современной компьютерной техники и программного обеспечения.

презентация, добавлен 03.05.2015

Периоды и поколения эволюции цифровой вычислительной техники. Развитие средств обработки численной информации, использование абака, механических калькуляторов, арифмометров для практических расчетов. Первый работающий электромеханический компьютер Mark-1.

презентация, добавлен 06.04.2015

История приспособлений для вычислений. Изобретение абака (счетов). «Считающие часы» В. Шикарда (1623 г.) — первый механический калькулятор. Машина Б. Паскаля («Паскалина», 1642 г.). Перфокарты и механизмы сортировки. Электронные настольные калькуляторы.

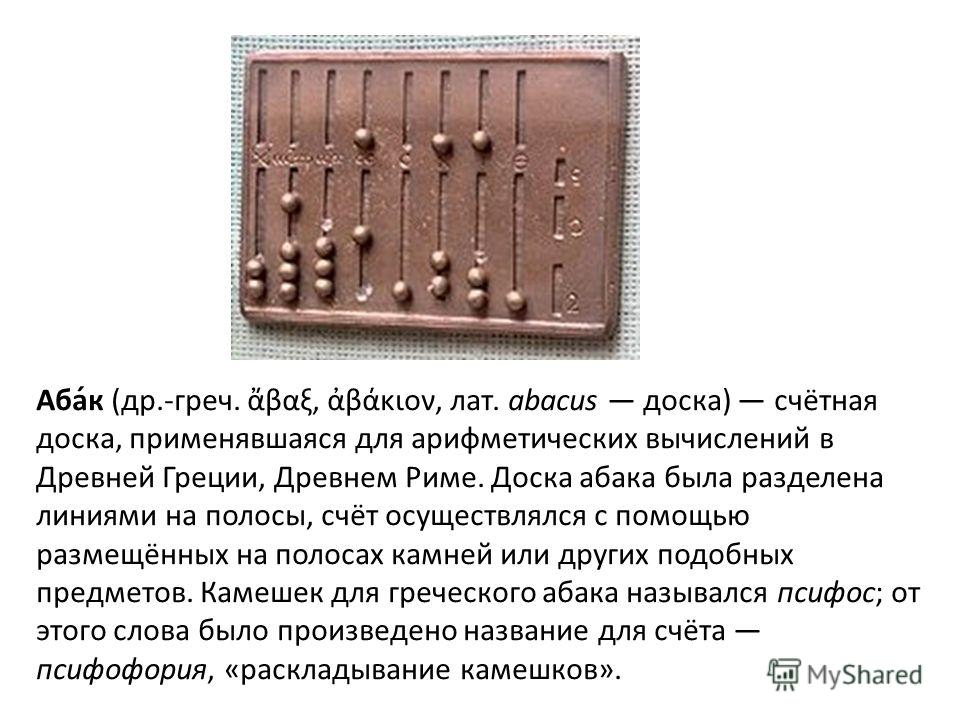

Абак (др.-греч. ἄβαξ, ἀβάκιον, лат. abacus — доска) — счётная доска , применявшаяся для арифметических вычислений приблизительно с V века до н. э. в Древней Греции, Древнем Риме.

э. в Древней Греции, Древнем Риме.

Античный период — это условный отрезок исторического времени, который охватывает период от 1 тысячи лет до нашей эры, до I тысячелетия нашей эры. Историки отмечают эту эпоху как расцвет рабовладельческо го строя, который пришел на смену первообщинному.

Идеальное расположение территории Греции относительно Средиземного, Эгейского, Черного и Мраморного морей, а также мягкий климат, активно способствовали успешному развитию не только различных ремесел, но и торговли с сопредельными государствами.

Следует отметить уникальное на то время административное устройство страны — основная часть населения с высоким уровнем достатка концентрировалас ь в больших городах — полисах, которые, по сути, являл собой отдельные государства. Полисы подчиняли себе более мелкие поселения, занимавшиеся поставкой в город продукции сельского хозяйства, предметов обихода, материалов для строительства.

Для осуществления торговли между городами, требовалась особая, унифицированная единица, через которую бы выражалась ценность всех товаров. Бартер не всегда мог удовлетворить интересы обеих сторон, поэтому на смену ему пришли деньги, имевшие вид пластинок из драгоценных металлов — золота и серебра. Недостатком системы было то, что каждый полис имел собственные деньги, которые зачастую отличались номиналом, весом, формой. Требовалось производить сложные расчеты, чтобы подвести результат торговли под общий знаменатель, а сделать это оперативно, без использования счетной системы было практически невозможно.

Бартер не всегда мог удовлетворить интересы обеих сторон, поэтому на смену ему пришли деньги, имевшие вид пластинок из драгоценных металлов — золота и серебра. Недостатком системы было то, что каждый полис имел собственные деньги, которые зачастую отличались номиналом, весом, формой. Требовалось производить сложные расчеты, чтобы подвести результат торговли под общий знаменатель, а сделать это оперативно, без использования счетной системы было практически невозможно.

Подсчетом денег, а затем и ростовщичеством занималась избранная категория граждан полиса, которые пользовались большим авторитетом и уважением среди остальных жителей города. С течением времени, количество операций, проводимых ими, увеличилось — ростовщики не только занимались посредничеством в финансовых операциях, но и обменивали деньги, принимали их на хранение, постепенно эволюционировав в банкиров. Сначала все необходимые записи и расчеты делались на деревянных дощечках или папирусе. Который в то время был недоступной роскошью, и тратить его на расчеты даже государственной важности было лишним расточительством. Для того чтобы ускорить арифметические операции, 2500 лет назад неизвестным изобретателем было придумано несложное в изготовлении устройство — абак.

Для того чтобы ускорить арифметические операции, 2500 лет назад неизвестным изобретателем было придумано несложное в изготовлении устройство — абак.

История появления абака

Древняя Греция подарила современному миру множество важных и облегчающих жизнь изобретений, одним из которых по праву считается абак. Это простое устройство, предназначенное для проведения несложных математических расчетов, появилось примерно в V веке до нашей эры, и являло собой деревянную или каменную дощечку с прорезями, в которых свободно двигались вдоль определенных пазов камешки из дерева или мрамора.

Самый древний, сохранившийся до нашего времени абак, был обнаружен во время раскопок на острове Кипр, в окрестностях самого большого и укрепленного полиса Саламис. Находку относят к 300 году до нашей эры, и выглядит она как пластина из мрамора белого цвета, причем размеры её довольно внушительные. Длина счетов составляет почти полтора метра, ширина — 75 см. Толщина мраморной пластины — 4. 5 см. Абак имеет сложную систему прорезей, вдоль которых двигались шарики из камня. Точное предназначение устройства доподлинно неизвестно, но судя по его размерам и весу, служило оно для подсчета налогов или расходов из городского бюджета, и было установлено возле казначейства Саламиса.

5 см. Абак имеет сложную систему прорезей, вдоль которых двигались шарики из камня. Точное предназначение устройства доподлинно неизвестно, но судя по его размерам и весу, служило оно для подсчета налогов или расходов из городского бюджета, и было установлено возле казначейства Саламиса.

Экономика Древней Греции

У исследователей истории Античного периода развития Греции часто возникает интерес к такому бытовому аспекту, как экономические взаимоотношения городов и их отдельных жителей друг с другом.

Стоит отметить довольно интересные взгляды жителей Эллады на материальную ответственность. Воровство в Древней Греции или растрата государственного бюджета рассматривалась ими исключительно как экономическое преступление, наказание за которое заключалось в полной компенсации недостачи материально ответственным лицом. Кража денег из казны полиса наказывалась возмещением убытка в десятикратном размере, так что некоторым ушлым личностям было выгодно поставить на место банкира богатого жителя города, после чего подставить его и обвинить в растрате. Таким образом, новоиспеченный банкир вынужден был компенсировать ущерб, лишившись при этом собственного имущества.

Таким образом, новоиспеченный банкир вынужден был компенсировать ущерб, лишившись при этом собственного имущества.

Система банковских записей о разных операциях осуществлялась методом нанесения отметок на деревянные дощечки в хронологическом порядке, какой-либо систематизации при этом не проводилось. Время от времени, для составления отчета за месяц или год требовалось проделывать дополнительную работу — рекапитуляцию, которая заключалась в повторной сверке записей, и установлении их хронологии. Чтобы облегчить и без того нелегкую работу банкиров, использовались счеты. Вероятно, сначала они имели вид обычных мелких камушков — речной или морской гальки одинакового размера, с гладкими, округлыми очертаниями. Кстати, само слово «калькуляция », произошло от латинского «calculos », которое обозначало именно небольшие камешки. Вероятно, от этого пошло и современное название речных и морских отложений — гальки.

Использовать камешки в большом количестве однообразных расчетов было очень неудобно, так как они постоянно падали со стола, терялись или перекатывались из одной кучки в другую, что сильно снижало точность операций. Для того чтобы сделать учет денежных и материальных средств более совершенным, неизвестный на сегодняшний день изобретатель взял мраморную дощечку, сделал в ней прорези, и поместил в них по 10 камешков, позволив им свободно перемещаться вдоль канавок. Такой инструмент можно было всегда взять с собой, и применять для контроля расхода материалов на стройках, подсчитывать количество налогов для торговцев, приезжавших в город, производить учет поступлений в государственную казну.

Для того чтобы сделать учет денежных и материальных средств более совершенным, неизвестный на сегодняшний день изобретатель взял мраморную дощечку, сделал в ней прорези, и поместил в них по 10 камешков, позволив им свободно перемещаться вдоль канавок. Такой инструмент можно было всегда взять с собой, и применять для контроля расхода материалов на стройках, подсчитывать количество налогов для торговцев, приезжавших в город, производить учет поступлений в государственную казну.

Интересной была система хранения государственных средств в полисах Древней Греции. Каждый вид поступавших доходов распределялся следующим образом: в специальной надежной комнате хранились несколько больших кувшинов с буквенными индексами. В каждый кувшин отдельно складывались средства, полученные от конкретной деятельности — налоги от торговцев, подоходный налог, плата, полученная от кораблей в портах, и прочих пошлин. Финансирование этих отраслей оказывалось из того же кувшина, так что общий баланс расходов не нарушался.

Ключи от самого помещения с деньгами хранились у одного банкира, а к комнате со всей документации — у второго. Обмениваться ключами было строго запрещено, вследствие чего защита от преднамеренной растраты была достаточно высокой.

Система налогообложения Древней Греции была устроена на удивление хорошо. При уплате пошлин зародилась не только арифметика, но и прием линейной или позиционной записи. Также были хорошо организованны банковские записи. Каждый взнос или выдача средств могли проводиться в безналичном виде, а все движения финансов тщательно записывались и могли быть обнародованы в деловом центре полиса — агоре.

Ведения таких подробных отчетов было невозможным без абак. Они были распространены повсеместно — в банках, которые тогда носили название «трапез», в государственных учреждениях и портах.

Аналоги абак в мировой истории

Такое важное изобретение как абак возникло задолго до появления на территории Греции , хотя именно в Элладе оно обрело современные черты. Первое известное упоминание абака сохранилось в документах Древнего Вавилона, которые относятся к III тысячелетию до нашей эры. Вавилонский абак имел вид горизонтальной доски с проделанными в ней углублениями, вдоль которых перемещались камешки или другие мелкие предметы. Позже, за 500 лет до нашей эры, египтяне усовершенствовал и конструкцию, используя не углубления, а палочки или медную проволоку, на которую были нанизаны четки из глины, дерева или камня. Такое решение позволяло использовать абак не только в горизонтальном виде, что зачастую было неудобно, но и в вертикальной.

Первое известное упоминание абака сохранилось в документах Древнего Вавилона, которые относятся к III тысячелетию до нашей эры. Вавилонский абак имел вид горизонтальной доски с проделанными в ней углублениями, вдоль которых перемещались камешки или другие мелкие предметы. Позже, за 500 лет до нашей эры, египтяне усовершенствовал и конструкцию, используя не углубления, а палочки или медную проволоку, на которую были нанизаны четки из глины, дерева или камня. Такое решение позволяло использовать абак не только в горизонтальном виде, что зачастую было неудобно, но и в вертикальной.

После появления абаки в Греции, с изобретением познакомились арабы и индусы. Они же принесли счеты в Западную Европу, захватив в VIII веке Испанию. Здесь абака несколько видоизменилась — вместо камешков начали использовать металлические жетоны, на которые наносились римские цифры, или условные обозначения — апексы. Государственные казначейские расчеты при помощи абаки велись в Европе вплоть до XVIII века, после чего были заменены более продуктивными методами алгоритмизации.

Восточные страны, такие как Китай и Япония также активно использовали абак. Китайский аналог назывался суаньпань, а японский — соробан. Они практически не отличались друг от друга конструкцией, что доказывает их общее происхождение. Суаньпань имел 10 разрядов — по количеству пальцев на руках, и два вертикальных столбца — по количеству рук, и был предназначен для несложных расчетов бытового, производственног о, строительного и финансового плана. Китайский и японский абак — это не просто устройство для облегчения арифметических действий, но и целое искусство. В Японии счет на соробане до сих пор официально входит в школьную программу, а работа с ним не просто дань традиции или моде, но и имеет чисто практическое значение. Несмотря на большое количество современных электронных устройств, многие мелкие предприниматели, продавцы в магазинах и на рынках предпочитают использовать абак в повседневной жизни. Четко проработанные алгоритмы действий позволяют производить на суаньпане и соробане все основные математические операции — сложение, вычитание, умножение и деление, а также возводить в степень и извлекать квадратные и кубические корни.

Русские счеты дают возможность не только слагать и вычитать различные числа, но и работать с четвертями, десятыми и сотыми долями. Появление абака на территории России относят к XV-XVI веку. Активное распространение счетов продолжалось вплоть до конца ХХ века, когда такие устройства были заменены более точными электронными калькуляторами. До начала 1980-х годов, обучение арифметическим действиям на счетах входило в школьную программу советских школьников.

Абак в Древней Греции пришел на смену старинному и требовавшему дополнительных действий счету на пальцах. Развитие методики позволило сделать расчеты быстрыми, точными и легкими. Каждый камешек на абаке мог означать как единицы, так и десятки, сотни, тысячи, что значительно расширяло сферу применения инструмента. По этому поводу в Элладе даже была распространена шутка: «Придворный похож на камешек для абака: захочет счетчик, цена ему будет целый талант, а захочет — только хальк».

Можно с уверенностью сказать, что изобретение абака дало сильный толчок не только в отношении денежных расчетов и торговли, но дало возможность производить сложные расчеты при строительстве древних храмов, и других объектов архитектуры, которыми мы можем наслаждаться по сей день.

Абак и счёты

Поистине

революционным событием в истории счета

было появление приборов,

объединяемых общим названием — абак. Абак мог иметь форму деревянной доски,

глиняной плитки или просто очерченного кусочка земли. Важно, что на абаке

отмечались места (колонки или строчки) для отдельных разрядов чисел.

Впервые об абаке упоминает историк древнего мира Геродот. Абак был широко

распространен в античном мире. Его вариантами пользовались в Древнем Риме и

Вавилоне, Китае, Японии и многих других странах. Математическая задача

считалась решенной в том случае, если ее решение можно было воспроизвести на

абаке. Абак (греч. abax, abakion, латинский abacus — доска, счётная доска), счётная доска, применявшаяся для арифметических вычислений в Древней Греции, Риме, затем в Западной Европе до 18 века. В Древней Греции бытовала шутка:

«Придворный

похож на камешек для абака: захочет

счетчик, цена ему будет целый талант, а

захочет — только хальк».

Доска разделялась на полосы, счёт осуществлялся передвижением находящихся в полосах счётных марок (костяшек, камней и т.п.). В странах Дальнего Востока распространён китайский аналог абака — суан-пан, в России — счёты.

В Россию абак проник не

позднее XVI века, но, скорее всего это случилось намного раньше. Русскими

вариантами абака были «счет костьми» и «дощаный счет».

Самый

примитивный абак, действительно,

представлял из себя такую дощечку. На

ней острой палочкой проводили линии, и

в получившихся колонках размещались

камешки. Это значит, что были колонки

единиц, десятков, сотен и так далее.

Точно неизвестно, где именно появился

первый абак. Возможно, в Финикии. Греки

передвигали камешки слева направо. В

отличие от них, египтяне делали это

справа налево. В Древнем Риме абак

назывался «calculi» или «abaculi» и изготовлялся

из бронзы, камня, слоновой кости или

цветного стекла. От слова «calculus»,

означающего «галька», «голыш», произошло

латинское же слово «calculatore» (вычислять)

и современное «калькулятор». Сохранился

бронзовый римский абак, на котором

камешки передвигались в вертикальных

желобках. В нижней части помещались

камешки для счета до пяти, а в верхней

— камешки, соответствующие пятерке.

Сохранился

бронзовый римский абак, на котором

камешки передвигались в вертикальных

желобках. В нижней части помещались

камешки для счета до пяти, а в верхней

— камешки, соответствующие пятерке.

Китайский абак — суаньпань — появился в VI веке н.э., а современный его вид — примерно в XII веке. Суаньпань это прямоугольная рама, в которой протянуто 9 или более параллельных проволок или веревок. Перпендикулярно этому на правлению суаньпань перегорожен линейкой на две неравные части: «землю», в которой по 5 шариков, нанизанных на каждую проволоку, и «небо» — здесь по 2 шарика. Шарики в «земле» -это как бы пять пальцев руки, а шарики в «небе» — две руки. Проволоки — это десятичные разряды: единицы, десятки и так далее.

С

помощью суан-пана можно было не только

складывать, но и умножать, делить,

оперировать с дробями, извлекать

квадратные и кубические корни. По всей

вероятности, это была первая известная

нам позиционная десятичная система

счисления.Суань-пан помог сделать

фундаментальные открытия в математике. Действия с числителями и знаменателями

привели к понятию дроби как числа.

Действия с числителями и знаменателями

привели к понятию дроби как числа.

О русском абаке —счетах , появившились на рубеже XVI — XVII веков Счеты имеют горизонтальное расположение спиц с косточками и основаны на десятичной, а не пятеричной системе счисления Русские счеты широко использовались не только для вычислений, но и в качестве учебного пособия для начального обучения арифметике.

Чтобы отличить положительные числа от отрицательных, в суан-пане применялись различные палочки. Положительные числа обозначались палочками красного цвета или с квадратным сечением, а отрицательные были черного цвета или треугольного сечения.

Русский

абак появился на рубеже 16-17 веков.